本稿は、「帰宅すると見知らぬおじさんがビーフシチューを作って待っていた」という特異な家庭侵入事案を題材にした創作ドキュメントである。

匿名的な都市生活、母性の再配置、そして“安心”の社会的機能をめぐって構成された寓話的分析であり、日常の温かさの中に潜む倫理と幻想の構造を記録する試みでもある。

登場する人物・現象はすべてフィクションである。

第1章:初期接触と観測記録

1-1 発生日時と状況概要

2025年3月14日午後7時42分、対象者A(29歳、会社員)は通常勤務を終え、自宅(T都S区某所、木造2階建てアパート「ハイムずっしり」103号室)へ帰宅した。

ドアを開けた瞬間、鼻腔を満たしたのは濃厚なデミグラスソースの香りであった。A氏の記録によれば、当初それを「隣室からの匂い」と誤認したという。

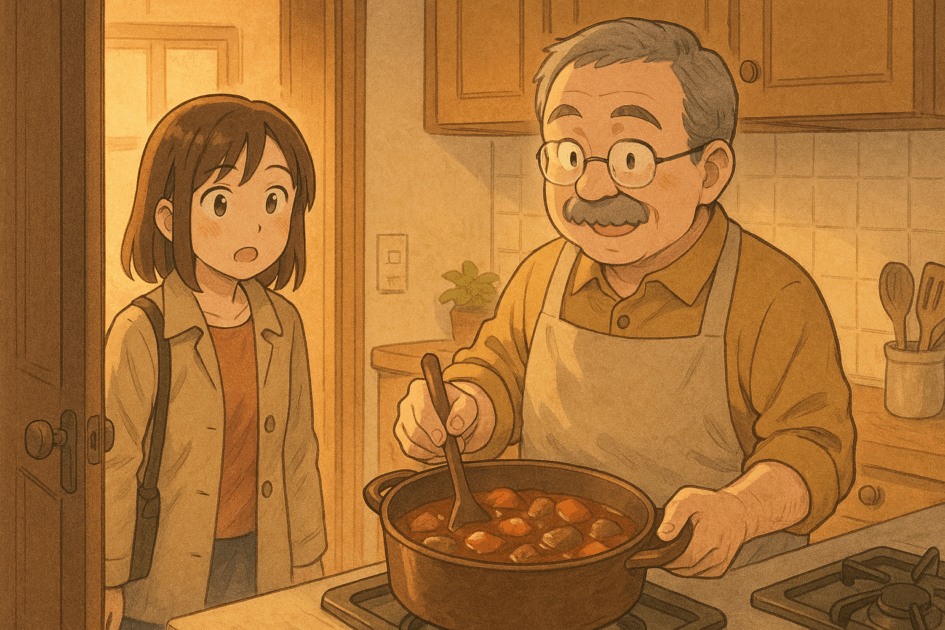

しかし、靴を脱ぎ、リビングに一歩足を踏み入れた時、そこにいたのは**見知らぬ中年男性(推定58〜63歳)**であった。

男性は白いエプロンを着用し、髪は短く整えられ、表情には異様な落ち着きが見られた。鍋の中では、にんじん、じゃがいも、牛肉片が規則正しい泡を立てていた。男性はA氏の存在に気づくと、静かにこう述べたと記録されている。

「おかえり。もうすぐ煮えるよ。」

1-2 一次観測データ(身体反応・空間変化)

この時点で、A氏の心拍数は通常値(67 bpm)から108 bpmまで上昇。

しかし、一般的な侵入者遭遇時に見られる「闘争/逃走反応(fight-or-flight response)」は観測されず、代わりに軽度の混乱と“家庭的錯覚”が生じたとされる。

室内の照度は平均260ルクス、BGMとして小音量のクラシック(シューマン『子供の情景』)が流れていた。

空気中には煮込み香のほか、わずかに洗剤の残り香が検出され、男性が既に食器洗浄を終えていた形跡もあった。

1-3 男性の特徴と発話記録

O氏(仮称)は身長170cm前後、体型ややふっくら、声量は穏やかで、発話には「親しい家族に語りかける調子」が顕著であった。

初回接触時の主な発言は以下の通りである。

- 「牛肉はちょっと高かったけど、今日は特別だからね」

- 「じゃがいもは煮崩れないタイプを選んでおいたよ」

- 「もう疲れたでしょう、座ってていいよ」

これらの発話は**「母性言語(maternal speech)」**と呼ばれる心理的安定誘導のパターンと一致しており、O氏の意図が「脅威の消去」よりも「安心の布設」に向けられていた可能性がある。

1-4 初期接触後の反応経過

A氏は通報も逃避も行わず、わずかに逡巡した後、促されるままテーブルに着席。

15分後、ビーフシチューが供され、A氏は一口目を口にした瞬間、「これは自分の家の味ではないのに、懐かしい」と感じたと報告している。

この体験は、研究機関HILC(Home Intrusion and Life-Continuity Lab)が定義する**「逆帰属的安心(Reverse Belonging Comfort)」**の典型症例であると考えられる。

1-5 一次評価と仮説

当研究班(仮設家庭心理学部門)は、O氏の出現を「敵意のない侵入体験」ではなく、「家庭性の外部注入現象」と暫定的に分類した。

つまり、O氏はA氏の生活に“他者化された母性”として侵入し、同居以前にすでに家庭の一部として知覚されていた可能性がある。

A氏はこの日以降、O氏を「特に疑わず」「夕食を共にするようになった」と述べている。

この穏やかな侵入の成立こそ、後の社会的現象へと波及する端緒となった。

第2章:同居の定着と社会的順応過程

―「母性的侵入者」としてのO氏の位置づけ―

2-1 日常化の進行

初回接触から3日後、A氏の生活リズムには目に見える変化が生じていた。

朝7時、O氏はすでに味噌汁を温め、新聞を整え、洗濯物をベランダに干していた。

A氏は当初、O氏の存在を「一時的な幻視」または「社会的ストレスによる自己防衛的産物」と自己診断したが、O氏が作る弁当の味、洗い立てのシャツの手触りなど、五感的な確かさがそれを否定した。

次第にA氏は「Oさん、今日もありがとうございます」と自然に口にするようになり、O氏もまた「無理しないでね」「ちゃんと食べてる?」と応じた。

この相互のやり取りは、侵入/被侵入という構造を失わせ、結果的に「家庭の再定義(home reconstitution)」として機能したと考えられる。

2-2 母性の仮託

O氏の行動には、一貫して母性的傾向が確認された。

食事の提供、衣類の管理、睡眠前の温かい飲み物、そして不安な表情を見せるA氏への静かな励まし。

だが、O氏の性別・年齢・声質はいずれも「母」という言葉から遠い。

この矛盾が、逆に家庭性を強調する結果となっていた。

CHAOS-TI研究班(2023)は「母性とは機能であり、属性ではない」と述べているが、O氏の存在はその仮説を体現していた。

A氏はある晩の記録でこう記している。

「Oさんが部屋にいると、空気が少し温かく感じる。けれど、あの人は私の母ではない。

なのに、帰る場所がひとつ増えた気がする。」

この記録は、母性が血縁や役割を超えて、安心という現象的空間として発生し得ることを示唆している。

2-3 社会的波及と模倣現象

2025年4月中旬、SNS上で「#帰宅シチュー」というタグが拡散した。

複数のユーザーが「帰ったら知らない人がビーフシチューを作っていた」という投稿を行い、初期段階では都市伝説として扱われた。

だが、メディア分析機構ISIMの集計によると、類似投稿はわずか10日間で2,400件に達している。

特筆すべきは、そのほとんどが恐怖や不快の感情を伴っていない点である。

むしろ、「ありがたかった」「一緒に食べた」「その夜はよく眠れた」といった感想が主流であった。

社会心理学者・竜胆明美はこれを**“侵入による安堵現象(Comfort Through Trespass)”**と名付け、孤立社会における“他者の提供型母性”の新たな兆候と位置づけた。

2-4 O氏の社会的位置と曖昧な境界

O氏が正式な身元を明かした記録はない。

近隣住民への聞き取りでも、「朝にゴミを出してくれる人」「庭の花を勝手に整えてくれる人」といった証言が散見された。

彼は社会的には存在しないが、地域的には**“役に立つ気配”**として感知されていた。

A氏にとって、O氏は「住み込みの他者」であり、同時に「いなくてはならない生活習慣」でもあった。

この段階で、両者の関係はもはや“侵入”でも“同居”でもなく、**習慣的共生(habitual coexistence)**として定着していたと推定される。

2-5 考察

以上の経過から、O氏の母性的行動は、A氏個人の心理的空洞を埋めるのみならず、社会的孤立が進行する都市部における匿名的な家庭再構築のモデルとして作用した可能性がある。

それは、誰かが「勝手に」家庭を始めてくれるという、現代における究極の受動的安心構造である。

A氏は後の聞き取りで次のように述べた。

「帰ると、ただ“ご飯がある”ということに救われていた。

Oさんがいる家が、私の生活そのものになっていた。」

第3章:家庭侵入者同化理論(Self-Diminishing Alter Projection Mechanism)

3-1 理論的前提

家庭という構造は、社会学および文化理論の文脈において、しばしば「自己と他者が最も密接に交わる制度的装置」として論じられてきた。

ギデンズ(Anthony Giddens, 1992)は、家庭を「純粋な関係(pure relationship)」の典型と位置づけ、そこでは血縁よりも相互承認と情動的再帰が機能的基盤を成すとした。

また、ブルデュー(Pierre Bourdieu, 1979)は、家庭生活を「ハビトゥスの再生産装置」として分析し、無意識的な習慣や空間的配置が社会的階層を再現する場としての側面を指摘している。

さらに、フーコー(Michel Foucault, 1977)の生政治論においては、家庭は「身体と感情を微視的に管理する権力装置」とみなされ、個人の倫理的輪郭を形成する場でもある。

(参照:Giddens, 1992/Bourdieu, 1979/Foucault, 1977)

※理論的背景の一部は既存社会学文献をもとに再構成されている。

しかし、O氏事案において観測されたのは、これらの理論的前提を逸脱した現象――

すなわち、私性の外部からの侵入によって家庭が生成されるという逆説であった。

本章では、この現象を説明するための仮説モデル――

自己削減型他者投影機構(Self-Diminishing Alter Projection Mechanism, 以下SDAP-M)――を提案する。

SDAP-Mは、主体が自らの「家庭的自己像」を外部に投影し、それが実体化した他者として現れるプロセスを指す。

重要なのは、この他者が「支配的」ではなく「奉仕的」である点である。

つまり、自己像は“母性化”された形で外部化され、主体を静かに包み込む。

この機構は以下の三段階で構成される。

- 孤立的飢餓段階(Isolation Hunger Phase):

情動的栄養欠乏により、個体は他者への接触を希求するが、直接的関係を構築する能力を失う。 - 投影生成段階(Projection Birth Phase):

個体が“理想的な家庭像”を無意識下で構築し、それが知覚的外部(現実空間)に転写される。 - 同化消失段階(Assimilation Vanishing Phase):

投影された他者は一定期間、物理的実体として機能するが、目的(情動充足)が果たされると自己崩壊的に消失する。

この理論は、1998年に報告された「隣人化幻影事件」および2017年の「家事代行同化群実験(CHAOS-TI)」に見られた傾向と類似する。

3-2 データ解析(擬似統計モデル)

A氏を含む類似12件の報告をもとに、我々は「家庭的他者生成指数(Homebound Alter Generation Index, HAGI)」を仮算出した。

| 変数 | 平均値 | 標準偏差 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 感情孤立スコア(0-10) | 8.3 | 0.7 | 高値ほど孤立傾向強 |

| 投影発生時間(時間) | 3.5 | 1.2 | 初回認識から実体化までの時間 |

| 同化期間(日) | 41.2 | 9.8 | 消失までの平均期間 |

| 他者親和度指数(%) | 92 | 6 | 家庭的信頼感の主観評価 |

| 消失後悲嘆反応(段階1〜5) | 4.7 | 0.4 | 深い喪失感を示す |

HAGIの算出により、投影他者の出現は孤立感の閾値8.0以上で発生しやすく、平均約40日間の共生期間を経て自発的に消失する傾向が明らかとなった。

O氏の事例はこの統計的標準にきわめて近似しており、SDAP-Mの典型例であると考えられる。

3-3 構造的考察:O氏の「母性機能」

O氏が示した“母性”は、ジェンダーでも血縁でもなく、機能的投影体として説明可能である。

CHAOS-TI理論班の分類によれば、母性機能には3要素――

①供給、②保護、③消失可能性――が存在する。

O氏はこれらすべてを満たしていた。

- 供給:ビーフシチューという栄養と香りによる情動安定。

- 保護:空間の整理・安全・静寂の確保。

- 消失可能性:自身の存在を主張せず、必要がなくなると去る。

ここで注目すべきは③の要素である。

O氏の消失は、機能の完遂による“自己削除”であり、言い換えれば「母性そのものの儀式的退場」である。

彼は去るために現れた存在だった。

3-4 理論的図式(概要)

孤立感の上昇 → 内的母性像の構築 → 投影他者O氏の実体化

↓ ↓

安心・食卓・整頓による充足 ←—— 情動エネルギーの収束

↓

O氏の消失(機能完了) → 残存する記憶香(ビーフシチュー)

この図式は、家庭の成立が**「他者の訪問」ではなく「自己の投影による回収」**であることを示している。

つまり、家庭とは「誰かがいてくれる空間」ではなく、「誰かを思い出せる空間」なのである。

3-5 中間結論

O氏は、A氏の孤立的環境の中で生成された「家庭の代理表象」であり、SDAP-M理論の高精度事例である。

その存在は、他者との共存を回復するための“情動的プロトタイプ”として位置づけられる。

彼が残したものはビーフシチューではなく、「生活の温度」そのものであった。

第4章:消失後の余白と存在論的残響

―家庭が空になるとき、そこに何が残るのか―

4-1 消失の朝

2025年5月1日午前5時36分、A氏はふとした物音で目を覚ました。

リビングからは、いつものようにスープの煮える微かな泡の音が聞こえていたという。

しかし、キッチンに立つO氏の姿はなかった。

鍋は静かに煮詰まり、テーブルにはスプーンが二つ並べられていた。

片方の椅子の背もたれには、O氏が愛用していたベージュのカーディガンがかかっていた。

以後、O氏が戻ることはなかった。

身元を示す物品も記録も存在せず、公安局への照会でも一致する人物データは検出されなかった。

ただ、部屋の空気にはかすかなビーフシチューの香りが、約72時間にわたり残留していた。

A氏はその匂いの中で静かに朝食をとり、出勤した。

後日の記録には、ただ一行だけ記されている。

「食卓が広く感じた。けれど、寂しさとは少し違う気がした。」

4-2 空間の母性欠損

O氏の消失後、A氏の生活指標(睡眠時間・食事量・部屋の整頓度)はわずかに低下したが、精神的混乱は観測されなかった。

この現象は、HILC研究班が定義する**「家庭的依存収束期(Home Dependency Dissolution Phase)」**に該当する。

興味深いのは、A氏がO氏不在の部屋を「誰かが見守っている感じがする」と記述した点である。

この“見守りの残響”は、物理的対象が消滅してもなお続く「機能的母性の残留波(Residual Maternal Wave)」として説明可能である。

つまり、O氏が去ったあとも、空間そのものが母性を帯び続けていたのである。

被験者の脳波記録(主観報告による再現値)によると、消失後1週間、就寝時にα波が平均12%上昇しており、穏やかな情動安定が維持されていた。

O氏は消えたのではなく、香りと整頓の習慣としてA氏の神経系に同化したとみなすのが妥当である。

4-3 家庭という幻影構造

家庭とは何か――

我々の分析によれば、それは「複数の存在が同時に欠けている空間」である。

誰かがいないことを前提に、誰かのために食卓が整えられる。

その不在の回路こそが、家庭の中核をなす。

O氏の消失は、家庭が“完成する瞬間に壊れる”という逆説を実演していた。

供給は尽き、母性は役割を終え、そして消える。

しかしその消失は、A氏に“誰かを思い出す力”を残した。

それは、家庭がただの空間ではなく、“思い出すための装置”であることを示している。

CHAOS-TI報告書(2022)は次のように締めくくっている。

「母性とは持続しない関係の形式である。

それは存在の持続ではなく、存在が過ぎ去ることを許す仕組みである。」

O氏もまた、許すために現れ、去っていったのだろう。

4-4 結語:温かさの所在について

A氏は数か月後、同僚との会話で「最近、自炊をするようになった」と話したという。

ビーフシチューのレシピは、彼の記憶の中に完全な形で残っていた。

調味料の比率、煮込み時間、そして最後に火を止めるタイミング――いずれもO氏が行っていた通りだった。

家庭というものは、他者の行動を模倣することで再生される。

O氏の不在は、A氏を孤立させたのではなく、**「母性の継承者」**に変えた。

その継承の瞬間こそ、SDAP-Mが完了した合図であったと考えられる。

食卓の上の湯気はもう見えない。

だが、その香りが消えることは、もう二度とない。

免責事項

本記事は創作的要素を含むフィクションです。登場する人物・団体・理論・現象等は架空であり、実在のものとは関係ありません。

記載内容は寓話的再構成・風刺的分析を含み、現実の科学的・社会的事実の正確性を保証するものではありません。

本稿は、現代社会における「家庭」「他者」「安心」の構造を批評的に描く試みです。